丹沢の鉱山跡を探る 大棚沢の金坑(穴)は……

大棚沢の金坑(穴)は……

ふるさと宮ケ瀬を語継ぐ会編者 夢工房が制作発行している郷土資料「ふるさと宮ヶ瀬」には大棚沢に鉱物資源を採掘した金穴があるとのこと。神奈川県立図書館郷土資料室でさらに資料を調査すると、宮ヶ瀬ダム工事に伴う水没文化財の調査報告を見つけた。その資料の名前は、かながわ考古学財団調査報告 51 宮ヶ瀬遺跡群XVⅢである。ここまでは2006年当時に調査を実施していた。その後は、西丹沢の鉱山跡の探索に取り掛かって3年。東沢の鉱山跡を探すのに時間が掛かってしまったが順調に数を稼いだ。次は東丹沢の鉱山跡の残りの課題をやろうと考えていたが力尽きてしまった。それから5年も経過してしまった。今年から「丹沢を探る」を再開しようと思い、足慣らしに散らばっていた玄倉発電所の資料をまとめた。鉱山跡も昔集めた資料を読み直し、記憶の断片を繋げていった。まずはそれぞれの資料を引用してみよう。

「ふるさと宮ヶ瀬」ふるさと宮ケ瀬を語継ぐ会編者制作発行 夢工房

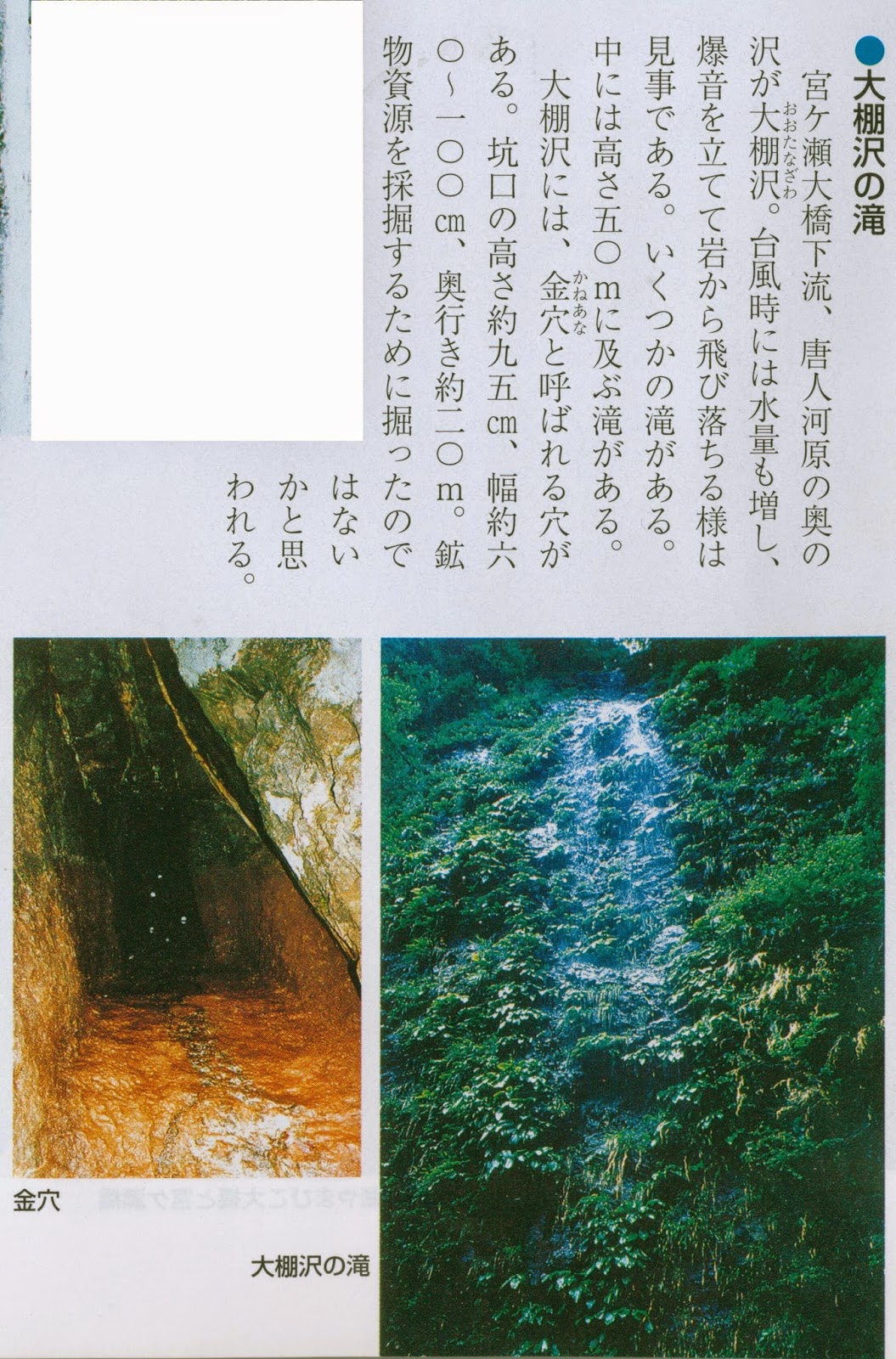

カラーページ見開きに大棚沢の滝と金穴の写真 |

| 「ふるさと宮ヶ瀬」ふるさと宮ケ瀬を語継ぐ会から引用 |

「かながわ考古学財団調査報告51宮ヶ瀬遺跡群XVⅢ 付編Ⅰ大棚沢 金坑跡の確認調査」

発行 かながわ考古学財団 以下引用要約

宮ヶ瀬ダム建設における湛水地区の埋蔵文化財については、すべて調査することになっており、地元住人の落合氏からの要請により調査が開始されたそうである。しかしながら大棚沢の金坑跡らしきものについて、それが金坑跡であると言う村の記録や伝承は一切無い状況であった。落合氏は、坑口の写真を山梨文化財団研究所(帝京大学)に送り鑑定を依頼した。その結果 金山の坑道に似ている。戦国期もしくは近世のもので間掘り(試掘)であった可能性があるとのこと。その鑑定結果を根拠に清川村にこの金穴を文化財として取扱うことを申し入れ、金坑跡であるかの確認調査に着手した。

金坑跡は、大棚沢にあり北側に張り出した小尾根の先端部分から南東約5mの北東斜面に開口しており、岩崩れによってできた岩の裂け目を坑口として利用している。坑口は雨水で運ばれた土砂で埋まっており、その土砂を取り除き4mほど坑道を確保したそうである。またこの坑道は坑口から約10m先の尾根北西斜面に僅かに開口しており、その部分から前後3.5mほどの土砂を取り除いたそうである、その坑道の先は、南西方向に進路を変えて直線的の伸びていることが観察されたが途中大きな石で塞がれており、調査を断念したそうである。かつて、その坑道に入った村人の話では、100mほどあるとか二股に分れ、一方は500mほどの南方を流れる勝負沢に通じているなど様々で、その真偽のほどは定かではない。沢面から坑道までの比高は約2m、標高は243.3mとのことである。坑道は途中色々な形をとるが、高さ80から100cm坑底幅60~70cmの長方形の形である。この坑道の掘り方は丹沢鉱山の側坑道で見られた青盤切りの様式であり、まさしく明治以前に掘られたものであろう。(○福 私見) 坑道からサンプリングした岩塊を理化学的な分析で鑑定を行っている。その結果は最後に記す。

|

| 場所(右岸だか左岸だかわからないところにマーク) |

|

| 坑道の形状 |

今は、便利になったものググルと大棚沢の鉱山跡が簡単に引っかかった。

いつでも行けるとの思い込みが、とんだミスをする。

代表的に参考にしたのは以下のWeb ありがとうございます。リンク引いてあります。

イガイガの丹沢放浪記 大棚沢の金穴 AYコーナー 宮ケ瀬の鉱山跡巡り(大棚沢~鷲ヶ沢~高取山)

新たに一歩鷲ヶ沢から高取山へ帰路で大棚沢の鉱山見学

がねらい目と言うことで4月13日に現地に出かけた。仏果山入り口でバスをおり、Webを参考にして難なく、鉱山跡に辿り着いた。

|

| バス停先の仕事道入口 斜面に沿って大柳沢に向かう |

|

| 鉱山跡に向かうトラロープ |

鉄パイプの橋も健全であり、鉱山跡もぽっかり穴を開けていた。

宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの調査報告書を読むと別の入り口が北西部斜面にあるとのこと、鉄パイプの梯子を降り、そばの沢を探すも、それらしき穴は無い。落葉で埋まったかと思い、文献上では入り口から10mあたりで上部に開口部があるということから、その付近の落葉を掘ったが見当たらない???

もう一度鉱山跡に戻り、意を決して登山靴を脱ぎ入坑。なんとなく宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの調査報告書と内部の様子が違う。

天井に開口部の跡も見つからず、どんどん進むと20mあたりから水が無くなった。坑道は人が立って歩ける高さ。

?? 文献と違う。どんどん進むと蝙蝠の住処であった。空中を飛び交う蝙蝠を避けて歩くこと150mで切羽に突き当たった。

ゆっくり周りを見ながら戻ると、途中 爆薬が入っていた日本カーリットKK 直径25mm100g 25本入りと書かれたポリ袋とΦ23mm黄色いプラスチックの筒(このプラスチックの筒は、筒状の爆薬を岩盤に穿孔した穴に詰めるものかも知れない・本来はもっと長さがあった)が見つかった。

坑内は、古い江戸時代に見られるような長方形の坑道(丹沢鉱山の側坑道)ではなく、火薬を使って岩盤をくり貫いた状態であり、坑道の健全性は、岩盤をくり貫いたため保たれている。丹沢鉱山の大天井の切羽は、断層に沿って開けられているため、断層部分の崩落があるが、この坑道はしっかりしている。途中壁から音がする部分がある。チュルチュルとかシューシューとか音がするが、ガスが出ているのかもしれない。

天井部分には湧水を左右に流す波板プラスチックの板が渡されている部分もあり、昭和それも戦後に掘られたようである。ブラスティックの距離を示す板もしっかりしており、入り口の土嚢も最近のプラスチックの素材である。入り口の坑木に手を触れたら崩れ、危うく下敷きになりそうになった。結論ここは、宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの報告書とは違う鉱山跡のである。それでは、宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの報告書の金坑は、別のところにあるのでは?と言うことでまずは、鉄パイプ梯子を上り詰めたが、それらしき場所無い。それでは下流方向と言うことで鉄パイプ梯子を辿ると、宮ヶ瀬湖の湛水面の下に梯子は続いていた。あきらめて鷲ヶ沢の鉱山跡に向かおうとして、急な斜面を登ろうとするとなにやら下のほうで呼ぶ声が聞こえる。

|

| 途中で水がなくなる |

?? 文献と違う。どんどん進むと蝙蝠の住処であった。空中を飛び交う蝙蝠を避けて歩くこと150mで切羽に突き当たった。

ゆっくり周りを見ながら戻ると、途中 爆薬が入っていた日本カーリットKK 直径25mm100g 25本入りと書かれたポリ袋とΦ23mm黄色いプラスチックの筒(このプラスチックの筒は、筒状の爆薬を岩盤に穿孔した穴に詰めるものかも知れない・本来はもっと長さがあった)が見つかった。

坑内は、古い江戸時代に見られるような長方形の坑道(丹沢鉱山の側坑道)ではなく、火薬を使って岩盤をくり貫いた状態であり、坑道の健全性は、岩盤をくり貫いたため保たれている。丹沢鉱山の大天井の切羽は、断層に沿って開けられているため、断層部分の崩落があるが、この坑道はしっかりしている。途中壁から音がする部分がある。チュルチュルとかシューシューとか音がするが、ガスが出ているのかもしれない。

|

| 天井部分のプラスチック板 |

「こっちだよこっちだよ」と。呼ばれるままに足を進めると、急斜面の下、宮ヶ瀬湖の湛水面ぎりぎりのところに坑口がある。

水没しないようにプラスチックの土嚢が入口に詰まれている。しかしこちらは、時々水没するらしく切羽の部分には水面を漂うごみが集まっていた。ここも最初の坑道と同様な内部の状況であり、距離を示すプレートも同様にある。

でも文献上の坑道は違う。それでは、文献上の坑道はどこにあるのだろう。しばらく急斜面を登ると仕事道に出会った。30mロープを持ってきたので木に結び、振り子で湛水面に沿って左右に坑口を捜すも見つからず。とうとう自動車道の見える位置まで来てしまった。文献上では大棚沢に注ぎ込む枝沢の末端にあるとのことなので探したが見つからない。何回かは足を滑らせ湖面にドブンという場面もあったがかろうじてロープのおかげで助かった。湖面には滑って落っこち、斜面が急なため這い上がれずに死んだ小動物の死骸もある。岩を落とすとドブンと大きな音を立てるので水深は深い。「ふるさと宮ヶ瀬」の写真によると大きな棚がある。あきらめかけ宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの報告書をよく読み直すと、大棚沢の左岸であることに気がついた。どうも先入観でパイプ橋の先の鉱山跡の印象が強く、思い込みもあり間違えたようだ。

道理で右岸には見つからない。そこでパイプ橋の部分から左岸を辿りロープを使い探すも見つからない。時間もなくなりかけ、あきらめて鷲ヶ沢に向かおうと仕事道を辿ると、呼ぶ声が聞こえる。「こっちだよこっちだよ」と。呼ばれるままに足を進めると、またしても鉱山跡を発見。この周辺は、大きな資本がはいり、何本もの坑道が掘られていたようだ。

そして第三の坑道

第三の坑道は、入口から2040mほどでY字分岐があり、片方は、さらに510mくらいで切羽にぶつかる。

「清川村地名抄」こちらには金山沢(桶小屋沢)の鉱山の記事がある。大棚沢の金穴の話は無い。 |

| 入口にはプラスチックの土嚢が詰れている |

|

| 50mで終了 |

|

| 内部より外部を除く 湛水面が直ぐ近くに見える |

|

| →部分を上流と見た 実際は下流と読むべき |

そして第三の坑道

|

| 第三の新たな坑道 |

|

| Y字分岐 |

|

| Y字分岐から右 もう片方は、蝙蝠が住み着き蝙蝠を避けながら奥に進むと、奥になにやら赤い目をした何か

が潜んでいる。こちらが移動すると赤い目も後退する。

|

|

| 奥にに目がある |

|

| 最深部で170mの標識(Y字分岐から) |

すわ熊かと身構えた。とうとう行き止まりの切羽に近づく、入口からは170210mほど入っている。ままよとフラッシュで写真を撮ると切羽の部分に尻尾の先が黒い小動物が写っていた。どうやら狸ハクビシンの巣であったようだ。

|

水面からだいぶ高い位置なので内部も乾燥しており、巣に適していたのだろう。蝙蝠をよけながら出口に向かい、向山トンネルの入口に着いた。

この次は鷲ヶ沢の鉱山跡に向かう。宮ヶ瀬隧道近くのガードレール脇から橋の下を潜り、仕事道を辿り、あっけなく鉱山跡にたどり着いた。滝の前には、なんと雪渓ができており今年の雪の多さがわかる。

|

| 4月なのに北面の沢には雪渓があった |

|

| 滝の横に坑道が開いている。 |

こちらの鉱山も先の鉱山と同じ系列の掘り方でありプラスチックの距離を示す板が同様に取り付けられている。入口から20mほど進むとL字型に直角に曲がり切羽の先端は50mであった。

|

| 直角に曲がる |

|

| 脈を追っているようにも思える。 50mほどで切羽に到着 |

こちらには蝙蝠は住んでいなかった。さて宮ヶ瀬遺跡群XVⅢの報告書にある「大棚沢の金坑」であるが、気がついていただけたであろうか!最初の「水没」と言う言葉に。文献上の大棚沢の金坑の標高は243mであった。宮ヶ瀬湖の湛水面標高は国土地理院の地図から読み取ると284m。完全に水没しているのである。何のための文化財調査かと考えれば、湛水すると水没して調査が今後できなくなることを想定しての調査であり、道理でいくら探しても見つからなかったわけである。現場に行く前に、よく調査をすれば判ったことである。しかしながら、おかげで2箇所の新しい鉱山跡を見つけることができた。と言うわけで現在 パイプ橋の先にある鉱山跡は、大棚沢の金穴(坑)では無く、すくなくとも昭和に入った、それも戦後に掘られた鉱山跡だ。鉱区一覧で戦後の宮ヶ瀬湖周辺の鉱区を調べると、どうやら秩父セメントが試掘をしていたようである。但しダム湖が建設されると、その上流部分の鉱山の採掘は、禁止されるので、土嚢の形状を考えるとダム湖ができた後に、過去に掘られた坑道を使って個人的に脈を拾って、だれかが細々と採掘していたのかも知れない。

宮ヶ瀬の教育委員会は、清川村の文化に関する本を色々出版している。

「清川村の伝承」も購入して内容を確認したが、鉱山に関する記述はなかった。

この報告は、未完状態であり7月には完結させる予定である。

参考データ

宮ヶ瀬 大棚沢の金坑跡からサンプリングされた鉱石の蛍光X線分析結果

引用「かながわ考古学財団調査報告51宮ヶ瀬遺跡群XVⅢ」

残念ながら金、銀、銅の微塵も確認されていない。

2014年12月再訪。

2014年12月再訪。

「ふるさと宮ヶ瀬」 発行 夢工房

「かながわ考古学財団調査報告51宮ヶ瀬遺跡群XVⅢ 付編Ⅰ大棚沢 金坑跡の確認調査」

発行 かながわ考古学財団

コメント

コメントを投稿