書策新道途中大日鉱山(マンガン鉱)再踏査 2回目 2024/01/06~01/07

木ノ又小屋をベースに大日鉱山踏査2回目 今回は前回周って無かった箇所を中心に踏査を行った。

行きに1人(下り)とすれ違い。翌日男女2組及び男性1名(上り)とすれ違った。廃道である書策新道も人通りがある。

大日鉱山の坑道は、西丹沢の花崗岩(石英閃緑岩)と比較して脆い。直ぐ劈開するので注意が必要。坑道内に水分がある場合、コウモリ、熊等の動物は居ない。また金気があるので熊も居ない。ただし書策新道新道には熊糞は多い。

開放系の坑道は、空気の疎通があれば酸欠の心配はないが、入口が埋もれていた坑道を開けて入る場合は、マンガン鉱は鉄分を含んだ物が多い。マンガン及び鉄分が酸化されて坑内が低酸素状態になっている場合があるので蝋燭を灯し、消えそうなら直ぐ退避。また入坑する際は息を止めて蝋燭の灯り具合を確認しながら入る。息を止めるのは、最初の一息を吸い込んだ場合。

以下Wikipediaから引用

肺胞の毛細血管から肺胞腔に出てくるガスの酸素濃度は状況によって幅が見られるものの、一般的には約16%程度であり、これが空気中の21%の酸素と濃度勾配に従って交換される。したがって1回でも酸素16%以下の空気を吸うと、肺胞毛細血管中の酸素が逆に肺胞腔へ濃度勾配に従って引っ張り出されてしまう[注釈 1]。更には血中酸素が低下すると延髄の呼吸中枢が呼吸反射を起こして反射的に呼吸が起こり、呼吸をすると更に血中酸素が空気中に引っ張られると言う悪循環が起こる。したがって酸素濃度の低い空気は一呼吸するだけでも死に至る事があり大変危険である。

引用終わり

2回の踏破で判明したことはマンガン鉱の鉱脈は高度約1,000から1,100m付近に帯状に広がっていること。幅は、戸沢から水無川を越えて最初の沢の渡渉点からセドノ沢左又から尾根に上がる範囲に多く点在する。

坑道の特徴は、左右脈を追った枝坑がある。赤い壁面、鉄さびののような壁面があること

ガレ場、ザレ場が書策新道の途中に沢山あるが細かい赤褐色(土管の割れ面の色)、暗褐色の岩石がマンガン鉱も一般的な特徴なので、そのような岩石が多量にある場合。坑道から掘り出した細かい鉱石が落ちてきている場合があるのでガレ場、ザレ場の上部を探る。

今回 マンガン鉱を運び出す索道跡を発見したが下部の受け部分は見つけていない。多分水無川沿いの鉱山道から右下に下りる獣道様の踏み跡があるので、次回はその踏み跡を通り書策新道につなげる予定。

天神尾根の登り口にバケットが転がっているとの情報もあり、こちらが受け口だった可能性もある。

|

| 索道跡 アンカーが多数 番線の束ねたもので固定 |

|

| 索道部品の一部 |

|

| かなりの急斜面を番線2条が下がっている |

|

| 途中まで降下 上の青い木の部分が索道跡 |

|

| 索道のブレーキ 円盤状の回転部分をこの円弧で押さえつける |

|

| 索道の先 奥大倉尾根 手前源次郎尾根 |

|

| 運ばれなかったマンガン鉱が散乱 |

|

| 良く探すと磁石に付くものがある ハウスマン鉱? |

|

| スリップしたらセドノ沢下まで落ちる |

|

| 坑口らしきもの発見 |

|

| 落葉を除ければ楽勝で入れる |

|

| 立位でずり下がり |

|

| 長さは20mくらい |

|

| コウモリが冬眠中 |

|

| 奥は枝坑が沢山あるがどれも短い コウモリが沢山冬眠 |

|

| 切羽に近づく |

|

| コウモリ沢山 |

|

| 穿孔機の穴 |

|

| 穿孔機の穴 |

|

| こちらは索道の所で見つけた鉱石より色が黒い 磁石が岩盤に付く |

|

| 起き出したコウモリの顔を確認 鼻の形からキクガシラコウモリのようだ |

|

| 2006年に見つけて余りの狭さで入らなかった坑道 今回は匍匐後退で入る |

|

| やっと体が入れる幅 |

|

| こちらも枝坑が沢山ある |

|

| こちらも枝坑が沢山ある |

|

| お菓子の包み紙 先行で入った人がいる |

|

| こちらはコウモリは少ない |

さて次回の大日鉱山踏査ルートは索道跡を探すミッション

|

| 多分 以下の地図に出ていたホソノ尾根直登ルートの分岐 |

|

| 薄っすらと道型が見える |

|

| 左 鉱山道 右 ホソノ尾根直登ルート |

|

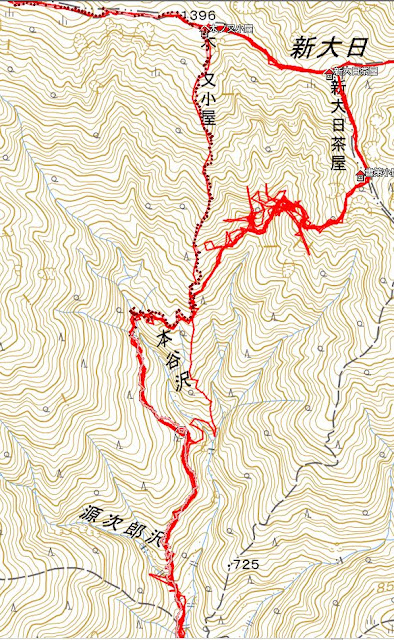

| 赤線が鉱山道を利用したホソノ尾根直登ルート 木又大日の位置がずれている1396mが木ノ又大日と小屋がある場所 ここに出ている仲小屋が鉱山宿舎だった。 点線が鉱山道の途中から分岐する水無川F2上部を横断するルート |

|

| 索道ルート想像 天神尾根の取付き地点まで 天神尾根登り始めに鉱石を運ぶパケットがあったとの目撃情報あり 国土地理院 GSIで作成 |

|

| 索道ルート想像 鉱山道から分岐する径路を使った鉱石の運び出し 国土地理院 GSIで作成 |

|

| 神奈川県森林計画図 第2次国有林野施業実施計画図 第3葉から引用 政次郎尾根は戸川表尾根線、鉱山道は中央歩道、途中から分岐して木ノ又大日へ また書策新道後半にルートがある。 また鉱山道から左に分岐した横歩道が書いてある |

|

| 今までの書策新道踏査ルートと先人が歩いたホソノ尾根直登ルートの合成 先人のホソノ尾根直登ルートは、鉱山道分岐の下で水無川を横断している 薄く黒枠の丸があるが、その部分がこのブログ記載の分岐部 |

コメント

コメントを投稿